Es este solo un testimonio literario (un fragmento de la novela 'El escriba y el rey', de Demetrio Guinea, editada por Los Libros del Rayo), pero un testimonio perfectamente documentado en las fuentes originales que describe bien las fatigas de los monjes copistas de escritorios ... medievales como los de San Millán o San Martín de Albelda. Fueron ellos los artífices de que La Rioja se convirtiera ya en la primera mitad del siglo X en «importante centro de cultura monástica», como afirmó Ramón Menéndez Pidal.

Leer más

Del Suso eremitorio al Yuso renacentista

Estíbaliz Espinosa

Pastor, eremita y santo

J. Sainz

Los tesoros que se quedaron en Yuso

Pío García

«Desde el año 927 –defendía el eminente historiador y filólogo– floreció el gran monasterio de San Millán de Berceo o de la Cogolla, en la misma frontera de Castilla, el cual, aunque incendiado por Almanzor en el año 1002, fue enseguida restaurado por Sancho el Mayor, y lo mismo antes que después del desastre mantenía un fecundo escritorio, del cual conservamos importantes códices, principalmente de tipo mozárabe».

San Millán había surgido, mucho antes de eso, como un centro eremítico en torno a la figura del santo Emiliano (473-574). Con el tiempo se convirtió en cenobio y finalmente, en el año 1030, aceptó, como la mayoría de las comunidades religiosas europeas de la época, la regla benedictina. Gracias a la protección de los reyes de Navarra y los condes de Castilla, fue un monasterio económicamente privilegiado que pudo sustraerse de las obligaciones alimenticias y dedicarse principalmente a las intelectuales: el estudio y la copia de códices. De modo que la máxima del padre san Benito, 'ora et labora', se convirtió aquí en 'ora et scribe'.

De maitines a completas

De maitines a completas, la vida diaria en los monasterios benedictinos se regía por la regla, el conjunto de normas dadas por Benito de Nursia en el siglo VI. Su máxima mandaba repartir el tiempo entre la oración y el trabajo. El prior repartía los cargos de tesorero, bodeguero, campero, chambelán, refectolero, racionero o enfermero, así como las tareas manuales para el sustento de la comunidad. Aunque, en el caso de San Millán, el oficio de copista en el scriptorium tenía importancia prioritaria.

La jornada de los monjes comenzaba de madrugada, con el rezo de maitines en la iglesia antes del alba. Las sesiones de trabajo se sucedían a lo largo del día y se alternaban con los oficios religiosos, a los que debía asistir toda la comunidad. La misa capitular, a primera hora de la mañana, servía para recordar los capítulos de la regla y para estar al día de todo lo concerniente al monasterio, su orden y funcionamiento. La misa mayor, se celebraba hacia mediodía en el altar mayor de la iglesia, era cantada y más solemne y a ella podía asistir el pueblo. El almuerzo y la cena tenían lugar en el refectorio, mientras uno de los monjes subía al estrado para leer en voz alta la Biblia o vidas de santos y el resto comía en silencio.

Generalmente los hermanos dormían en un dormitorio común, grande, con techumbre de madera, según explica Felipe Martínez Álvarez en 'La vida diaria del monje Benito de la orden benedictina'. Unos biombos separaban las camas, que consistían en un armazón de madera y un sencillo jergón. «Los monjes debían dormir vestidos y ceñidos, porque debían estar listos a la hora de maitines, que tenían lugar durante la noche».

Las ventanas de esa estancia estaban muy metidas en el muro, como formando alcobas donde los monjes pudieran leer. Cerca del dormitorio debían estar 'las traseras' o letrinas, que solían estar comunicadas con el cauce de algún arroyo. También las cocinas tenían que disponer de una corriente de agua, aunque la potable se trajera de algún pozo o manantial cercano.

Entre los cargos y tareas encomendados por el prior, el bodeguero se encargaba de las vituallas, el refectolero de la comida, el hostelero se ocupaba de los huéspedes, el campero de las fincas, el chambelán de las ropas y enseres de los monjes, el racionero les proporcionaba lo que necesitaban, el enfermero cuidaba de su salud, el limosnero estaba a cargo de las obras de caridad y el tesorero llevaba las cuentas. Yestaban además los oficios propios del scriptorium: los scrittori, copisti e iluminadores.

En definitiva, en la vida de un benedictino se unían los rezos, el trabajo, el estudio y los libros. Si la oración y los oficios religiosos eran lo más importante para ellos, el estudio, la lectura y escritura de los libros santos o 'lectio divina' eran igualmente necesarios en un monasterio dedicado a la transmisión del conocimiento.

Los materiales: pergaminos y tintas

En un monasterio como el de San Millán, beneficiado por reyes y condes, el trabajo de muchos de los monjes estaba dedicado precisamente al estudio y la copia de códices en su escritorio. Es lo que lo convertiría en un foco cultural en plena Edad Media. Y esa dedicación requería de muchas otras tareas.

En primer lugar estaba la elaboración previa de los materiales necesarios para confeccionar los libros:fundamentalmente el pergamino y la tinta. El pergamino se obtenía a partir de la piel de reses propias del monasterio o se compraba a artesanos pergamineros ajenos a la comunidad. Según la materia prima utilizada (podían ser pieles de oveja, cabra o vaca) se obtenían códices de características diferentes que terminaban siendo identificativos del monasterio en el que habían sido copiados.

La transformación de la piel de un animal en pergamino requiere toda una serie de labores hasta que, una vez lavada con productos cáusticos y aligerada de sus mayores impurezas, como el pelo, la grasa y restos de tendones, el monje o el artesano terminaba de igualar su superficie con la ayuda de una cuchilla ancha, manteniendo la piel tensada en un bastidor de madera, el mismo utilizado anteriormente para secarla. Esa piel, una vez completamente limpia y seca, es ya pergamino en el scriptorium.

Pero convertir un pellejo en soporte de escritura exigía un proceso largo, complejo y caro y, en ocasiones, se sacrificaban códices viejos para reutilizar sus páginas borrándolas primero con raederas o lavándolas, dando lugar a los llamados códices palimpsestos (que conservan huellas de una escritura anterior). La recuperación de aquella scriptura inferior de palimpsestos ha sido de excepcional importancia para el establecimiento de la tradición manuscrita de los autores clásicos.

Las tintas, por su parte, se elaboraban a base de sustancias vegetales tan diversas como la nuez o las cortezas de espino y ciruelo, o también de hollín mezclado con cola. Eran muchas las recetas y muy diversas las tonalidades obtenidas, que podían oscilar entre tintes amarronados o verdosos a rosas pálidos. Y, aunque la más utilizada para los textos comunes era la tinta negra, las había de varios colores para la iluminación e incluso, en las obras más lujosas, a base de plata y oro diluidos.

Entre pupitres y plumas

Ya en el escritorio, todo el espacio estaba funcionalmente diseñado para que el copista desempeñara su cometido en las mejores condiciones, desde los ventanales para aprovechar al máximo la luz natural, hasta los anaqueles en los que tener siempre a mano un número reducido de libros de consulta obligada, como glosarios y gramáticas. Pero lo más característico del oficio consistía en el mobiliario específico del puesto de trabajo y en los instrumentos necesarios para desempeñarlo.

Dependiendo del monasterio, el escriba podía trabajar encogido sobre un sencillo escabel, un asiento bajo y sin respaldo, bastante incómodo, o una silla más elevada, con respaldo y reposabrazos para poder descansar brevemente. La superficie sobre la que escribir podía ser una simple tabla que se apoyaba sobre las rodillas, o una mesa más amplia, un atril o ambón, que en ocasiones, mediante un esmerado trabajo de carpintería, llegaba a formar con el asiento un pupitre completo o una cátedra.

El scriptorium entero funcionaba como un equipo bien organizado dedicado a copiar las numerosas obras de interés que circulaban

Los instrumentos imprescindibles del copista eran dos: para escribir, la pluma (generalmente de oca) o el cálamo (una caña fina tallada en punta); y para corregir, un pequeño cuchillo curvado para afilar la pluma y también para raspar (borrar) las incorrecciones cometidas al escribir. Este objeto también se empleaba a menudo como simple peso para evitar que la página opuesta a la de la escritura se levantara por efecto de la curvatura natural de la piel y dificultase la tarea.

También se precisaban tinteros, que solían estar hechos de cuerno de vaca y que a veces colgaban de la mesa o incluso del hábito del propio monje. El yeso o la piedra pómez se utilizaban para pulir las últimas impurezas y desigualdades de la piel. Los raspadores servían para borrar y enmendar los errores de copia. Un punzón, basto, otro más fino, mina de plomo y una regla, todo ello para pautar el espacio destinado a recibir la caligrafía. Todos esos instrumentos tenían cabida, por lo general, en la mesa-escritorio sobre la que trabajaba el copista o, en algunos casos, estaban unidos a su vestimenta. Y, con todo, los útiles más valiosos eran los libros que llegaban a San Millán. Y los que salían.

Trabajo en equipo

«En este tiempo –contaba Víctor Hermosilla, agustino recoleto continuador de la tradición emilianense de los benedictinos– vive ya en San Millán [primero en Suso y posteriormente también en Yuso] un grupo de monjes cuya presencia y actividad van adquiriendo notoriedad a medida que pasan los años. Aquí funciona ya un escritorio en que monjes copistas escriben códices maravillosos». Es también aquí donde algunos de esos monjes escribirán las célebres Glosas, consideradas primer testimonio del castellano.

Al margen de esas prácticas singulares y espontáneas, el scriptorium entero funcionaba como un equipo bien organizado dedicado a copiar las numerosas obras de interés que circulaban por estos monasterios debido a la relevancia adquirida en el estudio y la enseñanza entre los monjes más doctos y sus pupilos.

Tal como se describe en la Biblioteca Gonzalo de Berceo, el titular del escritorio era el scrittori, «un erudito que conocía el griego y el latín». Su labor consistía en la propia «del editor y director de arte, con la responsabilidad total del diseño y de la producción de los manuscritos». A sus órdenes, los copisti «eran escribientes que pasaban sus días encorvados sobre la mesa, escribiendo a pluma, en un adiestrado y docto estilo».

El colofón de un manuscrito, una inscripción colocada generalmente al final del texto, solía contener datos sobre su producción y autores. Muchos de ellos dan cuenta de que el trabajo del copista era «difícil y fatigoso». En el colofón de cierto manuscrito iluminado, un copista llamado Jorge dejó escrito que, «al igual que el navegante añora un puerto seguro al final de su travesía, así añora el escritor la última palabra». Otro copista, el párroco Pedro, describía la escritura como una terrible prueba para el cuerpo entero que «apaga los ojos, hace que duela la espalda y junta el pecho con el estómago».

Letras y luces

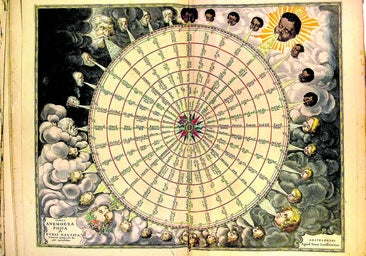

Por otro lado, el iluminador o ilustrador era el artista responsable de los ornamentos y la imagen, como apoyo visual del texto. El scrittori «ordenaba la composición de las páginas para indicar dónde debían agregarse ilustraciones una vez escrito el texto. A veces esto se hacía con un boceto, pero con frecuencia una nota apuntada al margen indicaba al ilustrador lo que debía dibujar en el espacio».

La ilustración y la ornamentación no constituían un mero adorno. «A los superiores de los monasterios les preocupaba el valor educacional de los dibujos y la capacidad de los adornos para crear matices místicos y espirituales».

«Todo lo interesante que circuló por el Norte de la Península acabó siendo conocido en San Millán»

Claudio García Turza

Filólogo

En La Rioja también destacó por sus trabajos iluminados el monasterio de San Martín de Albelda, del que salió la obra maestra del escriba Vigila, autor, junto con Sarracino, al que se refiere como socius (compañero), y su discipulus García, del llamado Códice Vigilano o Albeldense, hoy en la Biblioteca del monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Otra joya ausente de un esplendor ya lejano en el tiempo y, desgraciadamente, también en el espacio.

Pero si hubo un foco cultural dedicado a la transmisión de conocimiento ese fue San Millán, donde sus monjes disponían de las obras más relevantes para una extensa formación y, como cuenta Claudio García Turza, del «propósito filológico de compartir el saber». «Esta misma formación les permitía sentir curiosidad por temas muy diferentes, la cual procuraban satisfacer mediante la copia de nuevos manuscritos».

Gracias a ellos y a su esforzada labor, «todo lo interesante que circuló por el Norte de la Península acabó siendo conocido en San Millán, el centro cultural más significado de los reinos occidentales de Hispania en los siglos X y XI». Y no es de extrañar que el lugar donde se escribió por primera vez en la lengua nueva que utilizaba el pueblo fuera aquí, en la casa de las Glosas.

¡Oferta 136 Aniversario!

¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión

Publicidad

Lo más leído

- 1 Desmantelan en Agoncillo un cultivo con 888 plantas de marihuana y detienen a dos personas

- 2 Comienzan las obras de construcción del nuevo Mercadona de Puente Madre

- 3 El robo de cable de fibra óptica en Fitero deja sin conexión de telefonía e internet a la comarca de Cervera desde ayer

- 4 Más oferta y vuelos directos desde Agoncillo a Palma de Mallorca en verano

- 5 Robaban cable de la empresa de telefonía en la que trabajaban para luego venderlo en una chatarrería ilegal