Secciones

Servicios

Destacamos

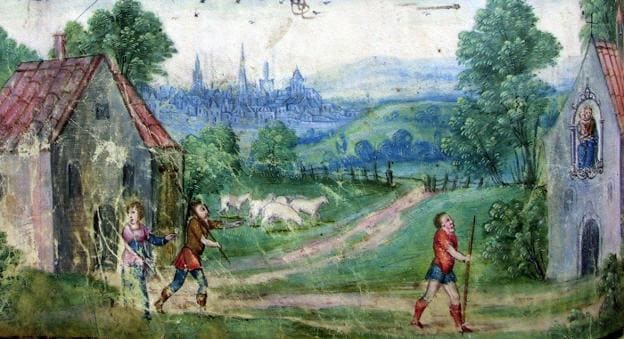

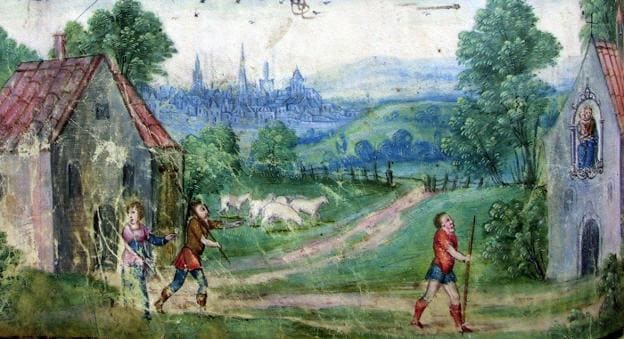

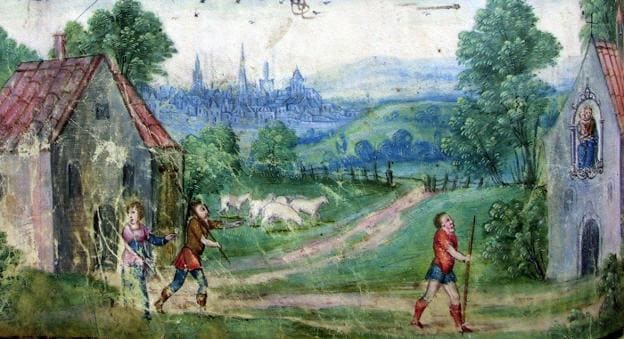

El 27 de mayo de 1599, hace justo ahora 420 años, padeció la ciudad de Logroño la mayor epidemia de peste bubónica de ... su historia. Aunque las cifras no son ni oficiales ni exactas, se calcula que de las 4.667 personas que residían en su casco urbano, la también denominada pestilencia se llevó por delante 1.395 vidas. Durante más de dos meses, la muerte, el hambre y el espanto se apoderaron por completo de la ciudad, si bien no era la primera plaga que había sembrado el pánico en tierras riojanas.

La peste negra, también llamada peste bubónica, asoló Europa a lo largo del siglo XIV y solo en el reino de Castilla provocó miles de muertes. A lo largo de los siguientes siglos, los rebrotes continuaron diezmando la población de ciudades y pueblos de La Rioja, hasta que a finales del XVI llegó la denominada 'gran peste'.

La epidemia alcanzó España a través de la costa cantábrica, se cree que cuando en diciembre de 1595 atracó en Santander el navío 'Rodamundo', procedente de Flandes. Paulatinamente, la pestilencia se fue extendiendo por toda la Península Ibérica. Ya desde agosto de 1597, estaba alarmado el concejo logroñés por las noticias que llegaban de villas y ciudades vecinas y, además de enviar emisarios periódicamente para que informaran de lo que ocurría fuera, se reforzó el control de entrada intramuros del casco urbano, al tiempo que se prohibía que los mesoneros acogieran a forasteros sin la consiguiente licencia para permanecer dentro.

Las medidas de aislamiento fueron incrementándose con el refuerzo de las murallas, clausura de ventanas o, como atestigua el Libro de actas municipales de Logroño, «quemar ropa, cerrar puertas, poner guardas, prohibir entradas y salidas de vecinos y forasteros».

Saltó la alerta en marzo de 1599, cuando se supo que la peste había llegado a Estella. Era cuestión de tiempo. De poco tiempo.

Así, el 27 de mayo de 1599, los médicos Vélez de Loyola, Miguel de Espinoza y Vilorado Mondragón informaban al Concejo de que «en la ciudad de ocho días a esta parte han muerto de secas (bubones o inflamaciones de nódulos linfáticos) ciertas personas, y de presente hay algunos enfermos y van cayendo, y que dicha enfermedad la tienen por maliciosas por morir dentro de poco tiempo algunos y que la mayor parte de los que así mueren son pobres por faltarles con qué curarse y no tener camas en que acostarse y que conviene mucho acudir a remediarse dando orden como se socorren y curen los dichos enfermos, que de no hacerse podría suceder un daño universal en la ciudad».

La peste bubónica se propagaba por la picadura de pulgas infectadas que habitaban en ratas. Aunque los primeros síntomas eran similares a los de la gripe, con fiebre muy alta, dolor de cabeza y vómitos, pronto se inflamaban los bubones entre los afectados, sobre todo en las ingles, las axilas y el cuello.

Escribe el historiador logroñés Fernando Pons: «El comienzo de la epidemia debió ser brutal pues el mismo día se acuerda que se vacía el Hospital de la Misericordia y se pongan camas y todo lo necesario para la cura de los enfermos: que los pobres que están en el hospital afectados de cualquiera otra enfermedad se 'muden a otras partes con sus camas y servicios'; y se escogen para los enfermos las casas del Señor San Francisco (plaza del Coso), que se hicieron para ver correr los toros».

El convento de San Francisco reunía excelentes condiciones para ejercer como hospital: tenía fuente propia, pabellones separados para hombres y mujeres y, además, estaba ubicado fuera de las murallas. Sin embargo, pese a la importancia que las autoridades daban a cuantas medidas de higiene dictaban los médicos, la peste se extendía y se extendía. Se unió además a la epidemia el hambre que provocaba el desabastecimiento de trigo y la falta de panaderas y horneros -fallecidos o enfermos- para fabricar el pan, principal alimento de la ciudadanía.

Pero además de a la ciencia, los regidores de la época acudieron también a la fe religiosa e, incluso, a las pseudoterapias para frenar la epidemia. Misas, procesiones y rogativas se alternaron con la quema de romero, espliego y de enebro en calles e iglesias, pues se creía que la enfermedad llegaba por el aire, que «estaba corrompido».

A finales de julio comenzó a remitir la epidemia tras dejar un enorme rastro de muerte. El romancero recitado y escrito en tierras riojanas cifraba en 4.000 los fallecimientos pocos meses después, tal fue la impresión que la pestilencia suscitó entre los logroñeses. Y aunque no se puede conocer el número exacto de defunciones registradas entre los meses de mayo y julio de 1599, se calcula que el brote de peste se cobró 1.395 vidas humanas de las 4.667 personas que aproximadamente residían en la ciudad.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.