Secciones

Servicios

Destacamos

Jorge Alacid

Jueves, 12 de junio 2014, 09:19

Verano del 74. Un grupo de curiosos se arracima en torno a un R5 color butano, aparcado ante la ermita de las Tres Fuentes, coqueto enclave a las afueras de Valgañón. Pedro Mariano Calvo Barañano, a la sazón mi tío, ha acarreado hasta allí ... su pequeña tele portátil, invento aún reciente, prometiendo al resto de la prole familiar que debidamente conectada a la batería del utilitario permitirá el visionado de la esperada final entre Alemania y Holanda. Está en juego la Copa Jules Rimet. Más y más domingueros allí estacionados desertan de la partida de mus y rodean el coche con la esperanza de asistir al milagro.

Pero no hubo tal. De la pantalla apenas salían leves parpadeos, enigmáticos destellos que nos obligaban a bizquear en intermitente, lo cual fue con el paso del tiempo una gran ventaja: entonces no lo sabíamos pero nos estábamos preparando para la llegada del cine X a la noche de los viernes en el Plus, pegada la nariz a la pantalla, a punto de rompernos el cuello intentando descifrar si aquella manchita era Cruyff o, alguna década después, la novia de Nacho Vidal. De hecho, a la audiencia de la final del Mundial del 74 le esperaba un gatillazo semejante. Fatalmente, la tele fundió a negro mediada la primera parte y el improvisado público en pantaloneta se dispersó, cada cual en dirección a su transistor. En la atiplada voz de Vicente Marco atendimos la crónica del partido, clausurado con la derrota de nuestros ídolos orange según el viejo dictamen de Lineker que la España de Aragonés y Del Bosque acabaría desmintiendo: eso de que el fútbol era un deporte donde siempre ganan los alemanes no vale ya como dogma. No valía ya desde el Mundial de la mano de Dios, de Maradona y, lo sentimos Mr. Lineker, de la derrota alemana. Don Gary debería afinar un poco más su puntería, aunque no importa: como el fútbol es un mundo refractario a la realidad, cualquier tontería puede presumir de vigencia a prueba de raciocinio.

Aquel fallido experimento automovilístico-televisivo perpetrado en la España de los 70 resulta para quien esto escribe su primer momento mundial. De fútbol, se sobrentiende. Del Brasil de Pelé que se había paseado por la anterior Copa del Mundo me llega un recuerdo vago, un lejano eco. El bigote de Rivelino, Tostao dando caladas al pitillo mientras ingresa en la cancha, la calva de Uwe Seeler, la Italia de Mazzola, Facchetti, Riva y Rivera, con Albertosi de portero (me encantaba aquel nombre), y la ausencia de la selección española, misteriosa costumbre que cuatro años después se materializó de nuevo. No, tampoco viajamos a Alemania. Y eso que se perdieron los Kubala boys, encantadora denominación para eso que hoy conocemos como La Roja. Les impidió visitar los estadios nibelungos un punterazo del bosnio Katalinski, recordado futbolista yugoslavo de cuando aún existía Yugoslavia, autor del gol decisivo en un extraño partido de desempate, ante un despistado Iríbar. Un solitario acierto que llevaba a su selección al Mundial y nos condenaba al resto de españoles a verlo por la tele.

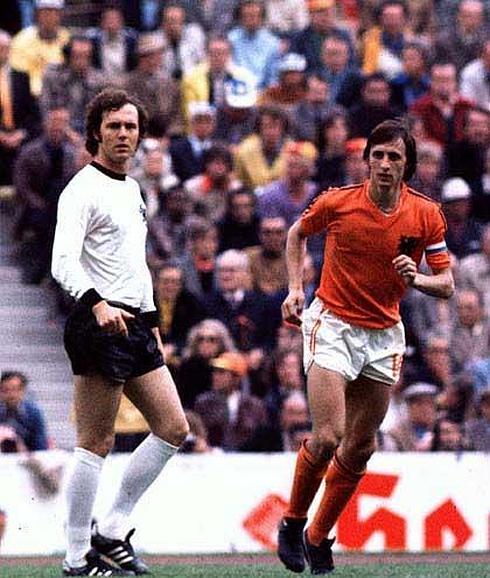

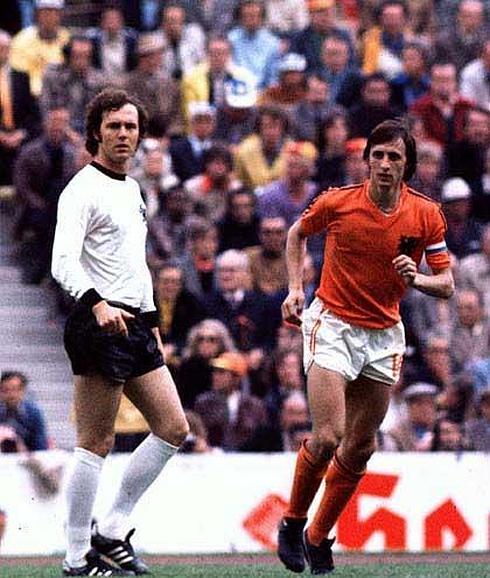

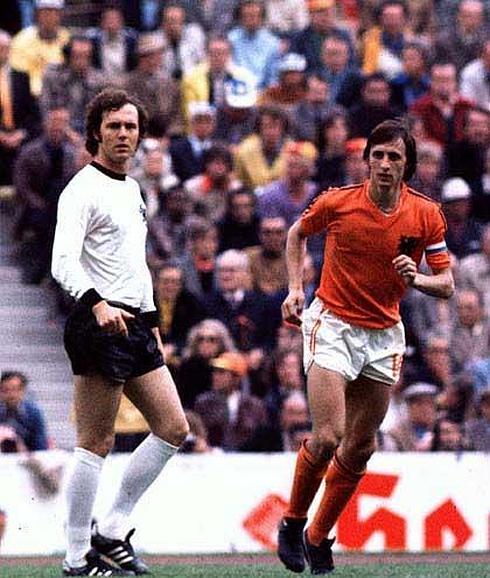

Nos dio un poco lo mismo, la verdad. Nuestra selección era una cuadrilla de futbolistas medianos, sin misterio ni relato, que no sabía a qué jugaba. Por decirlo al modo de Menotti, aquel equipo aún no había decidido si quería ser toro o torero. Lo cual evitó que se enfrentara a la cruda realidad: la mayor parte de los combinados nacionales que sí acudieron al Mundial nos hubiera pintado la cara. Hasta la lúgubre Brasil de los hermanos Marinho tenía algo, un ángel. O la inesperada Polonia de Lato y Deyna, la declinante Argentina de Houseman y Babington, dos futbolistas tan grandes como sus apellidos, la Alemania del káiser Beckenbauer que aunque ganó la Copa Rimet no atrapó el corazón de los aficionados... En efecto, el hincha conspicuo no abandonó en su devoción a la Holanda que pilotaba Rinus Michels ni cuando le vio hincar la rodilla en la final. Para muchos de nosotros aquel grupo de artistas que parecía el cuadro del Bolshoi en calzones fue lo que para la generación anterior representó el Madrid de Di Stéfano: el primer superequipazo que vimos en la cancha. Un grupo cuya alineación recitábamos de memoria, empezando por el cantarín guardameta Jongbloed, el único que desentonaba en aquel coro sublime a cuyo frente se alistaba el gran Cruyff. El elástico Rep, el incansable Neeskens, el elegante Suurbier, el imperial defensa Krol Hasta los nombres tenían poesía.

Que era justamente de lo que carecía la selección española. Ni poesía, ni misterio, ni relato. Ni toro, ni torero. Una mezcla de centrocampistas patilludos, defensas modelo pecho palomo y delanteros con aspecto de carterista, como si jugaran con un palillo de dientes en los labios. Como si en vez de meter un gol prefirieran pedir una de gambas. España, ay, no era mundial. Lo fue cuatro años después.

Pero esa es otra historia.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Carnero a Puente: «Antes atascaba Valladolid y ahora retrasa trenes y pierde vuelos»

El Norte de Castilla

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.