Secciones

Servicios

Destacamos

Entre los más de 4.400 fallecidos españoles en Mauthausen-Gusen que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado con el objetivo de reconocer su nacionalidad e intentar reparar la herida que generó aquel horror constan cinco riojanos. Se trata de Juan Pérez ... Martínez, Teodoro Pérez Sáenz, Vicente Gil Díaz, Antonio Díaz Rodríguez e Ildefonso Nalda Nájera, todos ellos muertos en 1941, aunque los estudios contabilizan un total de al menos 18 víctimas nacidas en La Rioja en diferentes campos de concentración. El paso del tiempo ha cercenado parte de los recuerdos de su sufrimiento, pero la memoria se resiste al olvido. En unas ocasiones en forma de esquela, como la que el 31 de octubre del 2016 la familia y compañeros de Díaz Rodríguez publicaron en este mismo periódico coincidiendo con el 75 aniversario de su desaparición; en otras, a través del rastreo personal y académico y los detalles que preservan familiares y allegados.

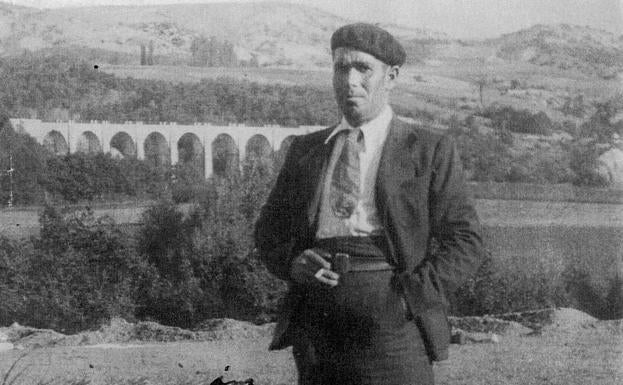

En el caso de Antonio Díaz Rodríguez los retazos de su biografía le describen como un agricultor y afiliado a UGT de Alcanadre que un día de julio del 36, reunido junto a otros sindicalistas y trabajadores en el bar de su pueblo, fue sorprendido por la Guardia Civil provocando una estampida que llevó a un puñado de ellos a sumarse a las filas republicanas para acabar luchando en la Batalla del Ebro. Herido en la boca por una bala en Teruel, su rastro se difumina hasta que concluida la guerra y consciente de que regresar a su localidad natal supondría acabar fusilado y arrumbado en cualquier cuneta, en 1939 se desplazó a Francia para, como otros compatriotas, sobrevivir en los campos de refugiados que se habilitaron y participar en las primeras batallas de la Segunda Guerra Mundial enrolado en la compañía 88-89. De hecho, la última foto que se conserva le sitúa en Hendaya, a apenas unos metros del país que jamás volvería a pisar.

Noticia Relacionada

Fue el preámbulo a su captura en Epinal y el traslado al campo de concentración de Mauthausen del que el alcanadrés nunca regresó. Tras meses de trabajos en condiciones infrahumanas, Antonio fue trasladado al campo anexo de Gusen donde según los registro murió el 31 de octubre de 1941.

El mismo destino fatídico padeció Ildefonso Nalda Nájera, nacido en Tricio en enero de 1876. La revista Piedra de Rayo dio cuenta de cómo el clima político previo a la Guerra Civil y el hostigamiento a la familia -Ildefonso fue elector para los comicios del presidente de La República- le empujaron a mudarse a la vecina localidad de Nájera hasta que el 19 de julio del 36 y para evitar virtuales represalias a los suyos, optó por refugiarse en los campo cercanos de Camprovín junto a sus tres hijos mayores. Fue el inicio de una cruel persecución que concluyó con el fusilamiento de sus vástagos y el encarcelamiento de otros familiares hasta que una atribulada huida le llevó primero a Huércanos escondido en el granero de su hermano y al final hasta San Sebastián, desde donde huyó a Francia junto a otros refugiados a través de los Pirineos navarros. La derrota de los republicanos en España y la posterior llegada de miles de exiliados españoles llevaron a las autoridades galas a a establecer 'campos de recepción'. Ildefonso permaneció al parecer un tiempo en el de Gurs y luego, en una granja en el departamento de La Charente hasta que las fuerzas alemanas ocuparon la zona en junio de 1940 y, sin más explicaciones, el 20 de agosto 927 españoles fueron conducidos en tren desde la estación de Angouleme hasta Mauthausen. Al prisionero Ildefonso Nalda Nájera se le asignó el número 4219 en un abarrotado campo de concentración de donde fue trasferido al próximo de Gusen, cuyo Totenbuch ('Libro de la muerte') registra su defunción con 65 años.

Carlos Gil Andrés | Historiador y profesor del IES Inventor Cosme García

*Tribuna publicada en Diario LA RIOJA el 6 de mayo del 2015

La foto, aquella foto. La del campo de Mauthausen el día de la liberación, el 6 de mayo de 1945. Junto a la entrada una multitud de presos aguarda, expectante, la llegada de los norteamericanos. Encima del portalón de acceso cuelga una pancarta de veinte metros: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras». Cuando vi la foto tenía 16 años. Fue allí mismo, en Mauthausen, con mis compañeros de instituto, en un viaje de estudios. La imagen me descubrió, con sorpresa, que el horror de los campos de concentración era también una historia española. Nos recuerda ahora, 70 años después, que lo que allí ocurrió forma parte de nuestro pasado.

Los primeros españoles llegaron a Mauthausen en agosto de 1940. En septiembre del año anterior, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Francia obligó a los extranjeros y refugiados, como los republicanos españoles, a formar parte de compañías de trabajo destacadas cerca del frente. La estrepitosa derrota sufrida por los franceses dejó a cincuenta mil españoles en manos de los alemanes, que no los consideraron prisioneros de guerra sino deportados políticos, Rotspanien, «rojos españoles». Unos diez mil terminaron en los campos de concentración, 7.200 en Mauthausen, donde fueron marcados con un triángulo azul en la ropa, el de los apátridas.

El campo de Mauthausen fue construido en Austria, en 1938, después de la anexión nazi. Se levantó sobre una cantera de granito, en una colina cercana al Danubio. Con el tiempo llegó a ser el centro de una red de medio centenar de campos. Aunque había cámara de gas y furgones para gasear a los prisioneros, Mauthausen no estaba concebido como un campo de exterminio. La mayoría de los asesinatos se cometieron en los dos primeros años de la guerra. Después, cuando el conflicto se alargó, la mano de obra esclava se hizo cada vez más necesaria. Al final pasaron por el campo casi doscientos mil prisioneros. Murieron prácticamente la mitad, víctimas sobre todo del hambre, el agotamiento físico y las enfermedades. En la lista de muertos hay 4.761 nombres de españoles, la mayor parte de ellos fallecidos en el campo anejo de Gussen.

El infierno duró hasta los primeros días de mayo de 1945. En Mauthausen los cañonazos del frente se sentían cada vez más cercanos. Los SS abandonaron el campo y dejaron su custodia en manos de guardias auxiliares. El día 5 por la tarde apareció una patrulla norteamericana de reconocimiento que volvió sobre sus pasos. En las horas siguientes el control pasó a manos de un Comité Internacional de Presos. Un grupo de españoles derribó el enorme símbolo nazi que presidía la entrada del patio de garajes. Otro grupo se dedicó a escribir la pancarta de bienvenida, confeccionada con sábanas, y a colgarla en la balaustrada de la puerta principal. Las fotos que conocemos las sacó también un español, Francisco Boix, que llegó a participar como testigo en los juicios de Nuremberg. Al día siguiente se produjo la entrada oficial de los norteamericanos. Joaquim Amat-Piniella en su novela autobiográfica, K. L. Reich, comparó la alegría desbordada de los prisioneros con la de los náufragos que atisban un navío salvador. Los soldados aliados traspasaban una puerta «que durante más de cinco años no contempló sino el paso de condenados y verdugos».

Las víctimas y los verdugos, la inocencia y la maldad absoluta. Preferimos ver las cosas así, en blanco y negro. Pero las imágenes de los esqueletos andantes y las pilas de cadáveres nos ocultan una parte de la compleja realidad de los campos nazis. En su interior, como contó Primo Levi con valentía, existía una amplia «zona gris» con muchas figuras: estaban los kapos, los jefes de barraca, los especialistas, los que dominaban un oficio, los que sabían idiomas. Eran los «prominentes», una casta privilegiada. Para sobrevivir había que colaborar con los nazis. Ocupar un cargo, subir en la jerarquía, encontrar la protección de un veterano, un paisano o un correligionario bien situado. Era una ley no escrita.

Al otro lado quedaban los «parias». Los hundidos. Y toda una maraña de delaciones, robos homicidas y venganzas personales. Las múltiples caras del miedo, la vileza y la complicidad. Antes de destruir físicamente a las víctimas los guardianes SS lograron deshumanizarlas. Era muy difícil que el deber moral y la dignidad quedaran por encima del instinto de conservación. En los relatos de los supervivientes encontramos ejemplos de un valor extraordinario, de quienes, a pesar de todo, fueron humanos en condiciones inhumanas. Pero los testigos eluden las preguntas más incómodas. No sabemos interpretar lo que callan, su silencio. Y los muertos no hablan.

El tiempo de la memoria viva se termina. Después solo quedarán los museos, los libros, las fotos. Quedará la historia, la responsabilidad de los historiadores. El deber de contarlo, de volver a contarlo a cada generación. Como si fuera una vacuna.

¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.