Secciones

Servicios

Destacamos

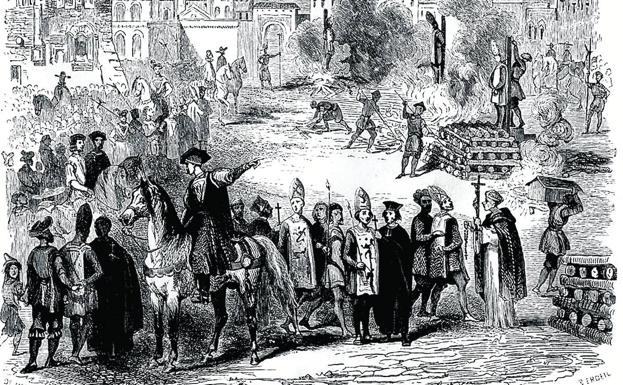

Cuando los días 7 y 8 de noviembre se cumplen 411 años del auto de fe de Logroño, en el que 11 personas fueron quemadas en la hoguera (seis vivas y cinco en efigie), rescatamos una carta en la que el inquisidor de Calahorra alertaba y pedía justicia sobre «el suceso de las brujas» al condestable de Navarra, Antonio Álvarez de Toledo y Beaumont. La citada misiva, que conserva la Biblioteca Nacional de España, lleva por fecha el 13 de abril 1590, dos décadas antes de que se celebrara el proceso de las brujas de Zugarramurdi.

En 1609, el juez de Burdeos Pierre de Lancre fue comisionado por el rey Enrique IV de Francia para que acabara con la 'plaga' de brujos y brujas que atemorizaban el suroeste del país. La llegada de Lancre a Labort, en los Pirineos galos, provocó el terror entre muchas familias, que no dudaron en cruzar la frontera con Navarra. Pierre de Lancre mandó quemar a 80 supuestas brujas, valiéndose de declaraciones de niños, viejos y adultos sometidos a tortura.

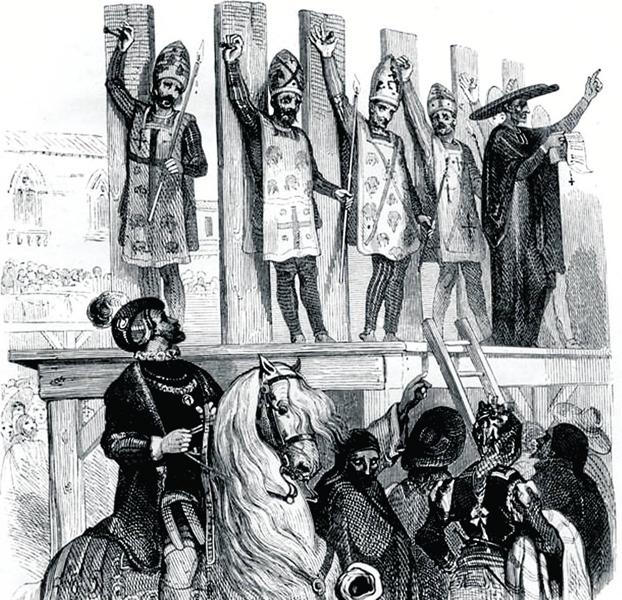

En paralelo, comenzaron a correr rumores en Zugarramurdi y otros pueblos de la zona de que la 'secta' de la brujería se había extendido por Navarra, al otro lado de la muga, lo que llegó a oídos del tribunal de la Inquisición de Logroño, que tenía la jurisdicción en esas tierras. Tras el consiguiente proceso, con métodos similares a los usados por Lancre, los inquisidores Alonso Becerra Holguín, Juan de Valle Alvarado y Alonso de Salazar y Frías declararon culpables a 29 de los acusados –de los que 11 pagaron con su vida en la hoguera–, pese a la oposición de Salazar, el más joven de los tres.

Un año más tarde, el inquisidor Salazar y Frías regresó a los montes de Navarra y, tras una exhaustiva revisión, concluyó que se había cometido una «terrible injusticia». Así escribió al Consejo de la Suprema: «Cometimos culpa el tribunal... [al no reconocer] la ambigüedad y perplejidad de la materia. Cometimos [defectos] en la fidelidad y recto modo de proceder... en que no escribíamos enteramente en los procesos circunstancias graves... ni las promesas de libertad que les hacíamos, careos entre sí... y otras sugerencias para que acabasen de confesar toda la culpa que queríamos, reduciéndonos nosotros mismos a escribir solo para llevar mayor consonancia de hacerlos culpados y delincuentes».

La Inquisición española, creada en 1478 por los Reyes Católicos para preservar la ortodoxia católica, tenía sus precedentes en otras instituciones existentes en Europa desde el siglo XII y, en especial, en la de Francia de 1184.

De los 14 tribunales creados en la península por el Santo Oficio, el de Estella fue trasladado en 1509 a Calahorra y, en 1570, a Logroño. Desde entonces la ciudad se convirtió en un centro neurálgicos del entramado inquisitorial, hasta su disolución en 1834.

Pese a que el detonante del proceso de Zugarramurdi siempre se ha achacado a la caza de brujas de Pierre de Lancre en Francia, lo cierto es que a lo largo del siglo XVI el tribunal logroñés tuvo mucho trabajo, no en vano su jurisdicción sobrepasaba los 30.000 kilómetros cuadrados: La Rioja, País Vasco, Navarra, Cantabria (excepto el valle de Liébana), la vertiente oriental de los Montes de Oca burgaleses y el partido de Ágreda, en Soria.

Según escribió el clérigo, político e ilustrado riojano Juan Antonio Llorente (Rincón de Soto, 1756-Madrid, 1823) en su 'Historia crítica de la Inquisición de España (1817-1818)': «Parece que la Inquisición de Calahorra había hecho quemar a treinta y tantas mujeres, por brujas y hechiceras, el año 1507». Pero a pesar de que muchos estudiosos han citado a Llorente sobre este suceso, como Menéndez Pelayo o Caro Baroja, tan solo el primer archivero de Calahorra, Pedro Gutiérrez Achútegui (1880-1973), halló referencias sobre el juicio, aunque no sobre la sentencia final.

El doctor Isidoro de San Vicente, fiscal del Santo Oficio en Logroño entre 1608 y 1612, confirmaba que en el siglo XVI este tribunal celebró causas de brujería los años 1508, 1509, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536 y 1576.

En 1527, siendo Avellaneda el inquisidor del tribunal de la diócesis calagurritana encargado del caso de las brujas, sus investigaciones en los valles de Salazar, Roncal o Roncesvalles quedaron plasmadas en 'La relación de Avellaneda', que envió al condestable de Navarra. «La insistencia con que Avellaneda habla al condestable de los males que producen los brujos, formando masas o multitudes considerables y el hecho de que su justicia se llevara a cabo en un momento tan crítico como el de la anexión de la monarquía navarra a la corona de Carlos I, hace pensar si tras este asunto que se nos muestra como un puro asunto religioso no habría su lado político, de suerte que los acusados serían en su mayor parte pertenecientes al bando de los antiguos reyes de Navarra, es decir, los agramonteses...», argumenta el maestro Julio Caro Baroja. Para orquestar su campaña, Avellaneda confabuló con dos niñas de 9 y 11 años la existencia de brujos que causaban grandes males en la comarca. Las ejecuciones debieron ser numerosas, aunque la cifra exacta se desconoce.

La caza de brujas prosiguió en las siguientes décadas, pero lo más curioso es que casi al final del siglo XVI (el 13 de abril de 1590) el inquisidor mayor de Calahorra remitió al condestable de Navarra un largo escrito, que no es sino una mistificación del 'La relación de Avellaneda' de 1527. Habían transcurrido casi 60 años.

El citado inquisidor citaba como fuente al capitán Valentín de Feso (en realidad era Valentín de Jaso, primo carnal de San Francisco Javier y fallecido varias décadas antes) como testigo, quien tras seis meses de expedición (en 1527) afirmaba: «Llegué al valle de Salazar (donde) he descubierto este caso de las brujas y todas manifestaron sus culpas, especialmente que iban en persona a tener ajuntamiento (coito) con el demonio, y que salían por ventanas y chimeneas y por cualquiera parte que ellas quisiesen. (...) Deseando quitarles aquel vano pensamiento, hice que una de ellas en mi presencia se untase y por una ventana fuese a su ajuntamiento, y así, a la media noche, vanse a la posada donde yo estaba con el secretario, el alguacil, cabo de escuadra y con otros soldados y hasta paisanos, y en presencia de todos se untó con un ungüento ponzoñoso que mata a los hombres, y llegó a una ventana del aposento que muy alta del suelo estaba, y debajo de ella una gran peña, que un gato se hiciera pedazos, y hizo su vocación al demonio, el cual vino como solía y la tomó y la bajó encima hasta que llegó al suelo». Estas y otras perlas fueron escritas por el inquisidor mayor de Calahorra en 1590.

Este documento demuestra que antes del proceso de Zugarramurdi –mundialmente conocido por la 'Relación...' (1611) publicada por el impresor riojano Juan de Mongastón– ya se habían quemado en Calahorra y en Logroño a varios inocentes, y el tribunal del Santo Oficio buscaba nuevas víctimas con documentos falsificados que la persecución de Pierre de Lancre no fue mas que un coadyuvante menor.

Tras la segunda investigación realizada por Alonso de Salazar tras el auto de fe de Logroño, el inquisidor escribió: «No hubo brujas y embrujados hasta que se empezó a tratar y escribir de ellos». Así, mientras en el resto de Europa se produjo una auténtica cacería de brujas con miles de víctimas, en España la Inquisición fue en estos supuestos mucho más moderada y tolerante. Según el experto Gustav Hennigsen, en España se quemaron un total de 59 brujas a lo largo de la extensa historia del tribunal, lo que también refuta el historiador galo Joseph Pérez.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Publicidad

Publicidad

J. Gómez Peña y Gonzalo de las Heras (gráfico)

Sara I. Belled y Jorge Marzo

Estela López y Sergio Martínez | Logroño

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.